念願の甲子園も「あっ、終わったな」 “2番手投手”の現実…プルペンでかけられたファンの言葉

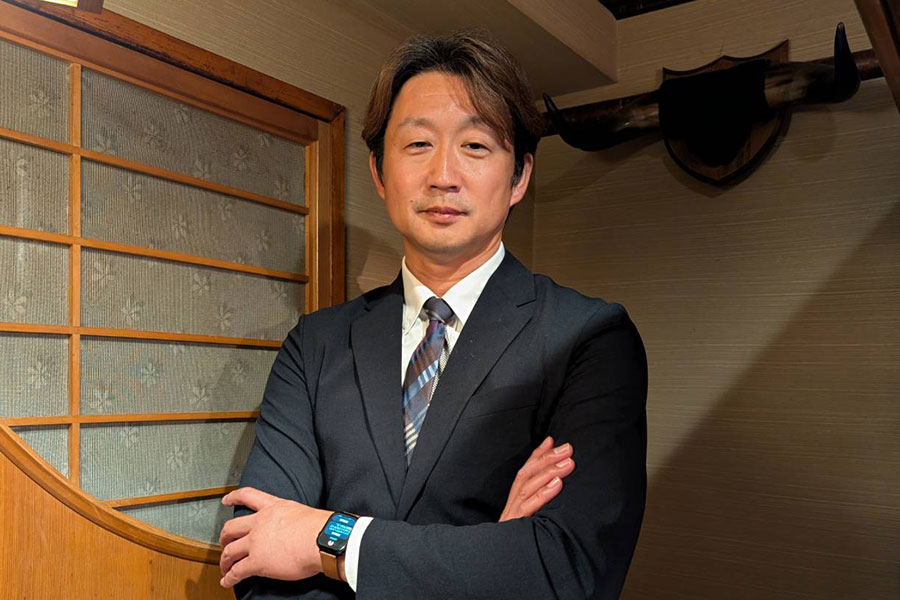

元ヤクルトの鎌田祐哉氏…秋田経法大付で甲子園出場

ヤクルト、楽天とNPBで11年間プレーし、2012年には台湾プロ野球の統一ライオンズで最多勝のタイトルを獲得した鎌田祐哉氏は現在、都内でサラリーマンとして働いている。2012年限りで現役を引退し、不動産業界に転身。プロ野球選手時代とは全く違った忙しい日々を送る。現役時代、最速151キロを誇る投手として活躍した右腕は、秋田経法大付高(現ノースアジア大明桜高)では甲子園にも出場。ただ当時は控え投手で、プロ野球を目指す気持ちはなかった。

秋田北中で軟式野球部に所属していた鎌田氏は、県内屈指の進学校で1965年の夏の甲子園ベスト4など野球強豪校である秋田高への進学を考えていたという。「普通の中学の野球部でしたし、どこからかオファーがあるわけでもない。担任の先生との面談で『秋田高校を受験しよう』ということになりました。秋田高校では野球部に入ろうと思っていましたね」。

推薦入試を受けたが不合格。一般受験に臨み、またも不合格となった。「プレッシャーに弱いのか、落ちてしまいまして……。滑り止めで受験していた秋田経法大付属高校に進学しました。野球のことは全く考えていなかったですね」と振り返る。

1学年19クラスある中で大学進学クラスに振り分けられ「野球をやるつもりはなかったんです。秋田高校で野球をやろうと思っていたので、受験も落ちたし、高校生活は楽しく遊びたいなと。髪も伸ばして少し茶髪にしたり、そんな感じでした」。入学後のある日、同じ中学の野球部で高校も一緒になった友人から「野球やろうよ。一緒にやらないか」と誘われた。「かなり迷ったんですが『祐哉なら野球うまいしレギュラーになれるかもよ』って言われて、その気になっちゃいました」。結局、友人の押しに負けて入部を決断。再び丸刈りにし、他の同期より少し遅れて文武両道の生活が始まった。

鎌田氏が入学する前年の1993年に春夏連続で甲子園に出場するなど県内屈指の強豪校となっていた同校。1年時から遠征に同行することもあったが、エースへの道は険しかった。2年時には下手投げに転向。練習試合で本塁打を放ったことをきっかけに外野手にも挑戦した。迎えた3年春、鈴木寿宝監督に「やっぱり投手として上から投げたい」と上手投げに戻したいことを直訴。徐々に成績もついてくるようになったという。

春先の仙台育英高(宮城)との練習試合で完投。「それで自信がつきました。3、4番手だったのが2、3番手投手まで上がりましたね」。夏の秋田大会は背番号10でメンバー入り。初戦と準々決勝で先発登板した。準決勝で秋田商高を11-4の8回コールドで撃破すると、決勝は金足農高に4-0で快勝。同校3年ぶり、鎌田氏にとっては入学以来初めてとなる甲子園出場を決めた。

甲子園ならではのやりとり「いい球投げるねぇ」

甲子園でも背番号10でベンチ入り。「大会前は調子が悪かったのですが、試合前日のブルペンが凄くいい感じで、これでいけるって思った記憶はあります」。ただ、初戦の波佐見高(長崎)との2回戦に2-4で敗戦。エースの左腕・金沢が完投したため、マウンドに立つことはなく聖地を後にした。

「甲子園の思い出は正直、そんなにないです。試合にも出ていないですし『あっ、終わったな』みたいな感じでした。試合も雨で中断したりして、時間も押してて、すぐに球場を出されました。僕は砂も拾わずに帰ったんです」

唯一印象に残った出来事がある。ビハインドの展開で、アルプス席のすぐ目の前にあるブルペンで投球練習をしている時、観戦していたファンから「いい球投げるねぇ。何年生?」と声をかけられたのだ。「『3年生です』って答えたら『そうかぁ、もったいないなぁ』って言われたのは覚えています」。プロ野球で使う室内練習場にあるブルペンは、高校野球では試合中に使用できない。甲子園ならではのやりとりが今も記憶に残っている。

「甲子園の舞台での思い出はそんなにないのですが、試合後のミーティングで監督さんの言葉は今でも忘れません。『俺の監督人生でこのチーム(学年)が一番練習した』と言ってもらいました。監督として甲子園ベスト4まで勝ち上がったり、何回も甲子園に出場しているのに、初戦で負けた僕たちにそんな言葉をかけてくれました。その言葉で今まできつかった練習の日々や努力が認めてもらえて、本当に報われた気持ちになったことは鮮明に覚えています」

大きな実績もない高校野球生活だっただけに、当時はプロ野球を目指す考えは頭になかった。「本当に、野球で上を目指すぞって感じでは生きてきてなかったので。小学生の時に淡いプロ野球選手という目標はありましたけど、中学時代は厳しい環境の中で、とにかく目の前のことをこなしていくというか、乗り越えていくしかない感じでしたし。高校でも一生懸命やりましたけど、プロ野球選手なんて考えられる実力ではなかったです」。まだ全くと言っていいほどプロ野球の世界は見えていなかったのである。

(尾辻剛 / Go Otsuji)