プロ野球選手が10年生き残れる確率は? 在籍年数の変遷で検証

2000年代に入り、選手の在籍年数は短くなった?

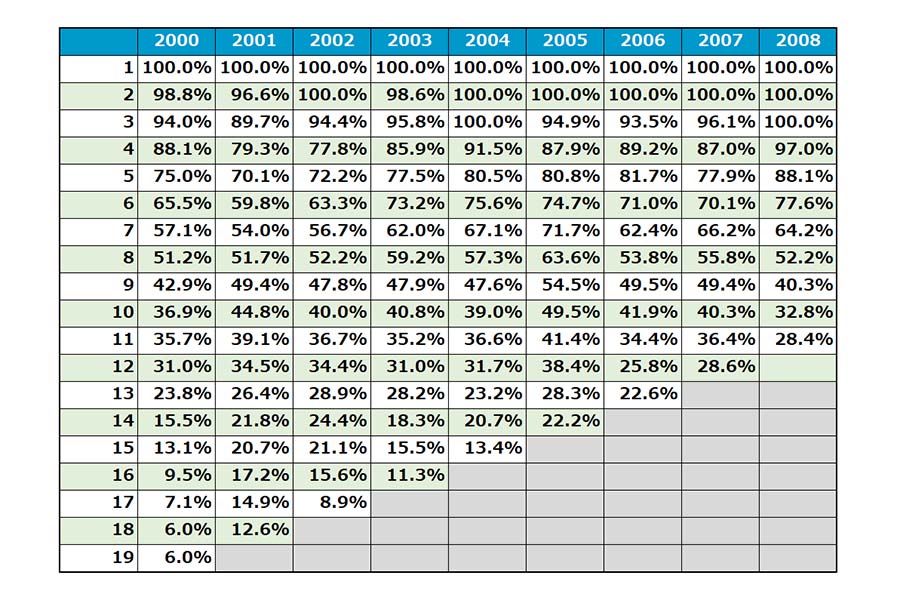

では2000年から2008年のドラフト入団選手の状況はどうなっているでしょうか。

年によって幅はありまして、松田宣浩、T-岡田、銀次、平田良介らが指名を受けた2005年ドラフト入団選手の10年以上在籍確率は50%ですが、昨季FA権を取得し移籍を果たした浅村栄斗、西勇輝などが指名を受けた2008年ドラフトでは3分の1程度しか10年以上在籍できていません。

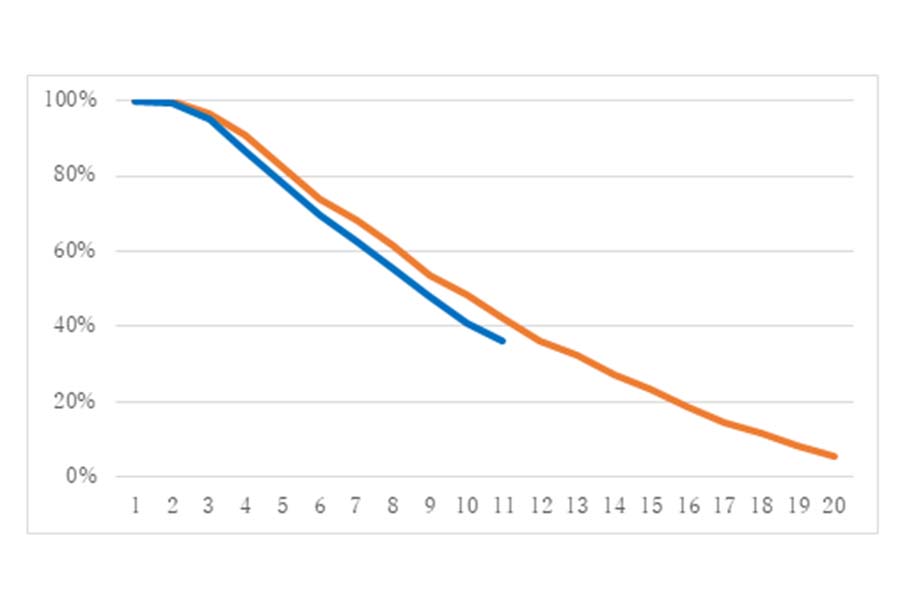

99年以前と2000年以降を比較しますと、

○1993~1999年

平均在籍年数 10.0年 中央値 9年 最頻値 5年

10年以上在籍確率48.3%

○2000~2008年

平均在籍年数 8.6年 中央値 8年 最頻値 4年

10年以上在籍確率41.1%

このデータより、平均在籍年数、中央値、最頻値ともに1年短くなっています。90年代は5年目がプロ野球選手としての「壁」だったのが、2000年代では4年目が「壁」になったと言えるでしょう。10年以上在籍している確率も48%から41%に減少しています。

これには様々な要因が考えられます。

○1999年より社会人野球チームに元プロ野球選手の入団が認められるようになった

○2004年に「プロ野球再編問題」が発生

○選手会側のセカンドキャリアに対する意識改革

○海外リーグや独立リーグへ

現在のプロ野球運営においては、新陳代謝を活性化することでチーム力を向上させようという機運が高まっています。合同のトライアウトに注目が集まっているのもその一環でしょう。また選手のセカンドキャリア支援に力を入れる球団も現れてきています。そのことで、選手としての在籍年数が短くなってきているとも考えられます。

鳥越規央 プロフィール

統計学者/江戸川大学客員教授

「セイバーメトリクス」(※野球等において、選手データを統計学的見地から客観的に分析し、評価や戦略を立てる際に活用する分析方法)の日本での第一人者。野球の他にも、サッカー、ゴルフなどスポーツ統計学全般の研究を行なっている。また、テレビ番組の監修などエンターテインメント業界でも活躍。JAPAN MENSAの会員。近著に『統計学が見つけた野球の真理』(講談社ブルーバックス)『世の中は奇跡であふれている』(WAVE出版)がある。