失った首脳陣からの信頼「ほとんど2軍に」 食事もできず…日本Sで経験した“悪夢”

巨人との日本Sで2度サヨナラ負け…いずれも大石友好氏がマスクを被っていた

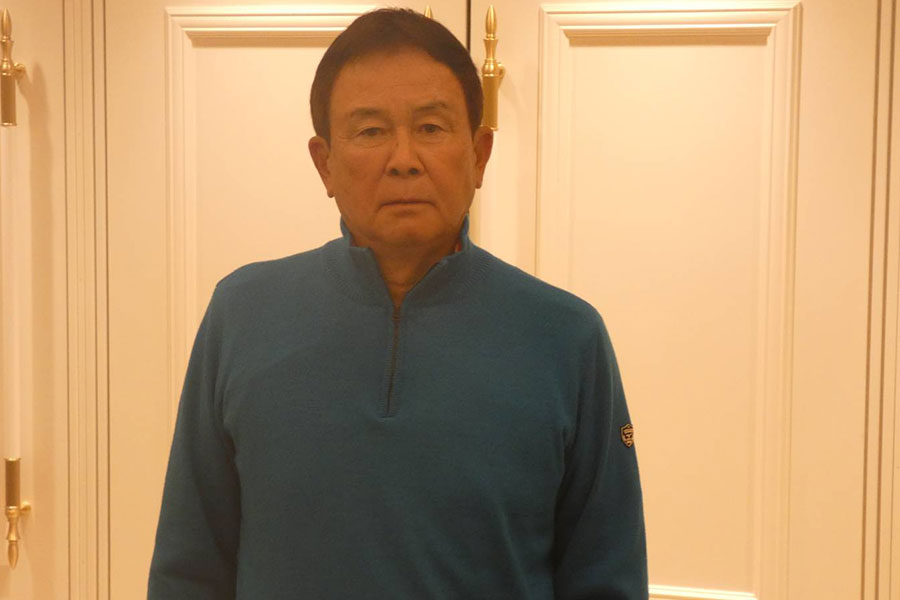

広岡達朗監督率いる西武は1983年シーズン、2年連続でパ・リーグ優勝、日本シリーズ制覇を成し遂げた。セ・リーグ優勝の宿敵・巨人を倒しての日本一にチームは沸いたが、当時西武捕手だった大石友好氏にとっては喜びよりもショックの方が大きかったという。シリーズ第3戦と第5戦でサヨナラ負けを食らったからだ。「僕はキャッチャーとしての自信をなくしました」と今でも悔しそうに話した。

1982年の中日との日本シリーズで、大石氏は日本一の瞬間を捕手として経験して大歓喜。「最高の思い出」となったが、プロ4年目の1983年はレギュラーと言える立場ではなかった。開幕戦をはじめ4月などシーズン前半はスタメンが多かったが、徐々にベテラン・黒田正宏捕手との併用が増え、夏場以降は若手の伊東勤捕手の先発起用が目立つようになった。西武は2位以下を大きく引き離し、独走でリーグ連覇を達成したものの、大石氏は必死の闘いだった。

迎えた巨人との日本シリーズで大石氏のスタメンはなかった。第1戦から第5戦までは途中出場で、第6戦と第7戦は出番なし。その中の第3戦と第5戦でまさかの“悪夢”があった。1勝1敗での第3戦は、1点リードの9回裏2死から東尾修投手が3連打を浴びて追いつかれ、代わった森繁和投手が中畑清内野手にサヨナラ打を許した。2勝2敗での第5戦は同点の9回裏、森が2死から連続四球を与えて、ヘクター・クルーズ外野手にサヨナラ3ランを浴びた。

いずれのシーンもマスクをかぶっていたのは大石氏で、この結果に打ちのめされた。「どっちもキャッチャーの責任。どっちもスライダーだったと思う。僕がちょっと大事に行きすぎた。僕の気持ちが弱かった。打たれてはいけないとの思いが強すぎて、外へ、外へ続けすぎた。特にクルーズに打たれた第5戦、あの時はもう試合後、ホテルに戻ってどこにも行けず、ベッドで寝たままだった。飯も食べられずに、朝まで……」。

台頭した伊東勤…5年目の1984年、大石氏は13試合出場に終わった

この日本シリーズでサヨナラ負けを2つくらって「僕はキャッチャーとしての自信をなくしました。王手がかかった大事な試合で、大事なところで自分の仕事ができなかったということでね」と話すほどダメージは大きかった。その後の第6戦と第7戦は出番がなかったが、精神的にも、もはや出られる状態ではなかったのかもしれない。西武はその2試合に連勝して、悲願の打倒巨人を達成し、2年連続日本一になったが、それも「心からは喜べなかった」という。

1982年の中日との日本シリーズで大石氏は最後の瞬間をグラウンドで迎えて、マウンドの東尾と抱き合って日本一を喜んだ。1983年の巨人との日本シリーズ第7戦、西武が連覇を決めたマウンドには前年同様に東尾がいたが、マスクをかぶっていたのは、その試合にスタメンフル出場の当時プロ2年目の伊東だった。「同じ日本一でも1年前とは大分、差がありましたね」と大石氏は少し寂しげな表情で振り返った。

プロ5年目の1984年、大石氏はわずか13試合の出場に終わった。3月31日の南海との開幕戦(西武)はスタメンだったが、その後、レギュラーは伊東となった。「僕はほとんど2軍にいました。伊東の時代が来ましたね」と大石氏は言い、そうなった要因のひとつにも、前年の日本シリーズでの失敗があったのではないかとみている。「悪い印象を与えたんじゃないでしょうか。大事なところで使えなかったというのは首脳陣にも残ると思いますからね……」。

西武が3位に終わった1984年、シーズン最終戦の9月29日の阪急戦(西宮)に大石氏は「8番・捕手」でスタメン出場した。その試合は通算474本塁打の田淵幸一内野手と通算2081安打の山崎裕之内野手の現役ラストゲームでもあったが、大石氏にとっても西武選手としての最後の公式戦出場になるとは、さすがにこの時は思ってもいなかった。

(山口真司 / Shinji Yamaguchi)