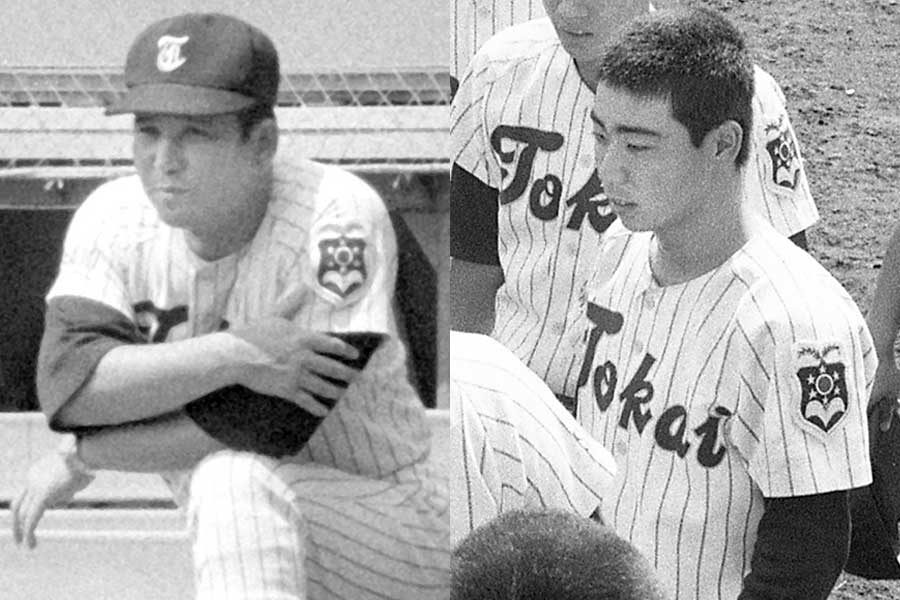

監督人生に幕…高校球界の名将・村中秀人氏が社業で残した逸話 盟友・原辰徳を巡る「一発勝負」

村中秀人氏は同期の原辰徳らと東海大相模で活躍…母校と東海大甲府の監督を計35年務めた

高校野球の名将として知られる、東海大甲府高(山梨)の村中秀人氏が3月31日付で同校を定年退職した。心境は「感謝しかない」とこれまでと変わらず、周りの人々に言うに尽くせぬ思いが短い言葉に籠る。春・夏合わせ10度の甲子園出場を果たした35年の監督人生には点描として描き足せる知られざる逸話があったーー。【全2回の前編】(取材・構成=木崎英夫)

村中氏の球歴は輝かしい。高校時代は東海大相模高(神奈川県)のエース左腕として夏3度、準優勝の春1度、同期の原辰徳前巨人軍監督とともに甲子園の土を踏んだ。その後は東海大に進み、社会人野球の強豪プリンスホテルではキャプテンを務め強打の外野手として活躍。1988年の秋、かねてから就任要請を受けていた母校、東海大相模高の監督に就任。準優勝を含め2度の選抜出場を果たし、99年に異動となった東海大甲府高を春2回、夏6回の甲子園に導いた。

寒さの中でほころび始めた花がほのかに芳香を放つ1月の終わり、南アルプス連山の稜線が浮かぶ東海大甲府高校を訪ねた。高校野球の指導者と国語科の教諭としての歩みを振り返ってもらうと、最初に話してくれたのは、1月24日の最後の授業で生徒たちに贈った言葉だった。

「努力は一生。栄光は一瞬。甲子園にいった、全国大会にいった、そういうことは(人生には)関係ない。そこから新たな始まりを考えないと、成長はありません。人生には多くの困難が待ち受けていますが、それを乗り越えるためにも、人との出会いと人との縁を大切にしてください」

締めの「人との出会いと縁」は、プリンスホテル野球部時代に経験した社会で生きる厳しさから得た人生訓のひとつ。野球の技術を磨く日々のなかで村中氏が大切にしたのは、職場の社員たちと意思疎通を図り与えられた職務を全うしてグランドに出ることだった。

監督室には来客の予定がぎっしりと書きこまれたホワイトボードがあり「プリンス関係者」の書き込みがあった。

「野球部ではなかった方々が定年しても甲府まで会いに来てくれるんですよ。野球選手の前に社会人として学ぼうと努めた自分を見てくれていたんでしょうかね。これも一期一会を信条として人付き合いをしてきたからだと思っています」

東海大から社会人プリンスホテルへ…第4代主将に任命された

勤務していた赤坂プリンスホテルの料理長に味について率直な感想を伝えにいったのも、ホテルの地階にある地味な用度部にも時間を見繕っては顔を出し友人を作ったのもちゃんと訳があった。一見華やかなホテル業が真摯に働く裏方さんたちによって支えられていることを村中氏は実感したからだった。こなす仕事ではなく、積極的に動くことで社会の輪郭も実像もつかんでいった。「世の中の仕組みは単純にできていませんから」と村中氏。

入社6年目の86年にプリンスホテル野球部の第4代主将となった。それまでプリンスのキャプテンは、初代の堀場秀孝(慶応)、2代目の中屋恵久男(早稲田)、3代目の居郷肇(法政)と東京六大学出身の花形選手が占めてきたが、石山健一監督は迷わずに村中氏を指名している。

「信じられなかったので、真っ先に『僕でいいんですか?』って聞きましたよ。だって、西武グループのオーナーだった堤義明さんも石山監督も早稲田大学の出身です。チームのユニホームも早稲田カラーのえんじでしたから。田舎の東海大出身の僕がねぇ……って。現に、5代目キャプテンは早稲田から来た足立君になりましたから。石山さんの言葉に耳を疑ったのもわかるでしょ」と苦笑した。

そこで、大役を任された理由を自己分析してもらった。

「実は、その数年後に、石山さんから『お前に監督の座を譲る』と言われたんです。勝手な想像ですが。彼は本社付でしたから、私の野球への取り組み方だとか人のまとめ方だとかを細かく見ていて、人事権のある上層部に推して下さったのかなと。営業の仕事も精一杯やっていました。少しずつ実績を積み重ねていましたが、“あれ”は大きかったのかなと思っています」

“あれ”とは、会社の上層部をうならせた「原辰徳の結婚式場変更」である。その舞台裏の仕掛け人が村中氏であった。

原辰徳の結婚式をプリンスホテルで…実現のために奔走した

球界を代表するスター選手だった原辰徳の結婚式場決定の報がスポーツ紙の一面に踊った日のこと。村中氏はホテルの支配人に呼ばれた。「うちでやってもらうことはできないかな?」。村中氏は即答した「どうすることもできません」。それでも支配人は譲らず、「そこをなんとか……」。生来の負けず嫌いに突き動かされた村中氏は、高校時代からずっと動向を気に留めてくれていた辰徳の母、勝代さんに直談判をする賭けに出たーー。

「もちろん、タツにも彼の父親で私の恩師でもある原貢さんにも相談をしました。聞く前から返事は分かってましたよ。だって、もう報道されていることなんですから。で、私は一発勝負に出たわけです」

一発大逆転のシナリオは直感が大団円につながった。

「相模原の自宅近くに勝代さんが行きつけの小料理屋さんがあるのを知っていました。もう猶予がありませんから、ピンポイントでそこに絞り込んだんです。支配人といっしょに赤坂からハイヤーを飛ばしました。で、店の扉を開けると……。カウンター席に勝代さんが1人でいたんですよ! 状況を説明すると勝代さんは『辰徳も親友に冷たいわね。じゃ、言っとくわ』と、いつものさばけた調子で返してくれました。でも、あまりにも突然でしたからね。可能性は50-50かなと。あの夜は心配で寝つきが悪かったのを覚えています」

翌日、野球部の寮に電話が入った。声の主は原辰徳氏。「秀人、赤プリでやらせてもらうよ。宜しくね! じゃまたね」。その一声が、プリンスホテルに付加価値を与えた。以後、ジャイアンツの選手の多くが赤坂プリンスを挙式場に選ぶようになったという。忘れずに付言すると、ハイヤーに同乗した支配人は、後に、全プリンスホテルを統括する総支配人に上り詰めた。

1988年秋、プリンスホテルから出向で東海大相模の監督に就任

野球の実力も発揮し続けた。

村中氏の記憶に深く刻まれた試合がある。入部5年目の85年、NTT東京との都市対抗第一代表決定戦である。延長17回の激闘で2本の本塁打を放ったが、「2本目が試合を決めるサヨナラホームラン。これでキャプテンになりました(笑)」。翌86年、村中氏はチームの第4代主将に任命されている。同年、チームは都市対抗で初のベスト8入りを果たすと、翌87年にはベスト4に躍進。選手、スタッフと心を通わせる村中流がチームに浸透した結果でもあった。

余談だが、東海大相模時代に投手として激戦区の神奈川で躍動した村中氏だが、当時超高校級と騒がれていた原辰徳、津末英明の2人に劣らない打撃力を見せていた。歯に衣着せぬ評論でプロ野球を斬っていた青田昇氏が、ある雑誌でこんなことを書いていたのを覚えている。

「村中君が、原君と津末君と同じような体格だったら、彼らより上にいけるセンスを僕は感じる」

打撃術も備えた身長171センチの好投手、村中秀人は社会人となり無形の力「人間性」を育んだ。その先に、指導者の道が見えたのも自然な流れである。東海大相模高の監督就任を懇願する大学本部が2度目の誘いで本腰を入れてきた。

88年秋、村中氏に全幅の信頼を寄せていた山口弘毅プリンスホテル社長(後に西武ライオンズオーナー代行兼務)は将来を見越し、出向容認で東海大相模に送り出した。

【後編へ続く】

◯著者プロフィール

木崎英夫(きざき・ひでお)

1983年早大卒。1995年の野茂英雄の大リーグデビューから取材を続ける在米スポーツジャーナリスト。日刊スポーツや通信社の通信員を務め、2019年からFull-Countの現地記者として活動中。日本では電波媒体で11年間活動。その実績を生かし、2004年には年間最多安打記録を更新したイチローの偉業達成の瞬間を現地・シアトルからニッポン放送でライブ実況を果たす。元メジャーリーガーの大塚晶則氏の半生を描いた『約束のマウンド』(双葉社)では企画・構成を担当。東海大相模高野球部OB。シアトル在住。

(木崎英夫 / Hideo Kizaki)