ブレーブスに関わって半世紀…ケビン・バーンズ氏が語るハンク・アーロン

試合の流れや球場の雰囲気を一振りで変えるホームラン。勝因にもなればその逆もまた然り。弧を描く放物線で一気に窮地に追い込まれる。ドジャースとヤンキースが戦った今年のワールドシリーズでは、世界一への強靭な意志で大谷翔平とともに満身創痍で戦い抜いたフレディ・フリーマンの4戦4発が強烈な印象を残した。フリーマンが3年前までブレーブスで輝きを放っていたアトランタに、本塁打の魅力を知る人物がいる。同チームの取材歴半世紀を数えるケビン・バーンズ氏を訪ねた。【全2回の前編】(取材・構成=木崎英夫)

10月下旬のアトランタ。雲一つない快晴だったが、吹き過ぎる冷たい風が地表の熱をさらっていく。

バーンズ氏との待ち合わせ場所は、プレーオフ進出を逃し閑散とするブレーブスの本拠地トゥルーイスト・パークだった。球団から許可を得た記者席で記憶の糸をたぐる彼は実に早口だった。

「1954年にニューヨークで生まれニュージャージーで育ちました。アトランタに来たのは高校を卒業した1972年の6月。両親と車でいくつもの州を超え約1週間をかけてたどり着きました。9月からジョージア州立大生となりましたが、翌年の1月、大の野球好きだった私は、現場にかかわりたいとう気持ちを抑えられず、ブレーブスに電話を入れて自分を売り込んだんですよ」

受話器を取りダイヤルを回した。緊張はした。でも思いの丈をしっかりと伝えると、球団事務所での面接を約束された。当時は人見知りだったと言うが、履歴書を持ち臆することなく指定場所のアトランタ・スタジアムへと向かった。応募者は他にもいて「ダメ元の気持ち」で臨んだ。後日、吉報が届いた。

18歳の青年をチームは快く受け入れた。当時のブレーブスには、希代のナックルボーラー、フィル・ニークロや、強打のダスティ・ベイカー、この年43本塁打を記録しその後、長嶋茂雄政権下の巨人でプレーするデービー・ジョンソンら強者たちがそろっていた。その中にあって眩いばかりの光を放っていたのがハンク・アーロンだった。

史上2位の755HR、打点&塁打は現在も1位…3298試合出場で退場歴はなかった

アーロンの印象を聞くと、「常に紳士」。これに尽きるとバーンズ氏は言う。

野球という競技の本質を見失わなかったアーロンを人は、「ミスターハンブル(謙虚)」と呼んだ。生涯755本塁打は、2007年にバリー・ボンズに抜かれるまでの33年間、メジャー歴代1位の座に君臨したが、「スポットライトを浴びることを嫌っていました」と明かすバーンズ氏は「そのニックネームはまさに彼の人間性を偽りなく映しています」と、その俤(おもかげ)をマイルストーンのように刻んでいる。

言葉を切ったバーンズ氏は、こう続けた。

「本塁打数は歴代2位になりましたが、打点、塁打数は今も1位。残した数字が野球ファンの記憶に深く刻まれていますが、彼の秀逸さというのは数字だけではなくて、他者を尊ぶ気持ちを絶やさないところだと私は思っています。審判員の誰もがアーロンに敬意を抱いていました」

具体的に「審判員の誰もが」を聞くと、23年の現役生活で3298試合に出場しているアーロンには「退場歴がありません」と明快に話した。圧倒的な数字に見落とされがちな偉業が寄り添っている。

同じユニホームを着て、豪快な一発を放つアーロンのバットを手にする格別な喜びは日々増大していった。一方、チームには勢いがなく、記録更新が近づくまでは球場に足を運ぶ地元ファンは多くはなかったという。対戦カードにもよるが、バーンズ氏の記憶によると、当時の本拠地の大半の試合は1万人を割っていたそうだ。

「1973年のシーズン最終戦前日にベーブ・ルースに1本差に迫る713号が出たことから、翌日の日曜日には多くのファンがスタンドを埋め尽くしました。結局、あの日は快音が出なかったのですが、翌年から広報部の仕事をもらった私は、感動的なルース越えの一発をスタンドで見ることができました」

アーロンがルースを超えた日に初の広報を担当…臨時記者席から快挙を目撃

ブレーブス広報部から誘いを受けたバーンズ氏は、授業が終わると大学から歩いて球場に向かった。そして新たな持ち場で初めて迎えたドジャースとの本拠地開幕戦で、“世紀の一瞬”の生き証人となる。

「アーロンは敵地シンシナティで快音を轟かせベーブ・ルースの記録と並んで地元に戻って来ました。あの日は朝から雨がパラついていて天気がすごく気になっていたのと、広報部での初仕事が全世界から集まったメディアのハンドリングでしたからね。頭がパンクして授業は上の空。観客席に作られた臨時記者席を担当しましたが、そこから夢を乗せたハンク・アーロンの715号2ランを裸眼に収めたんです。もう鳥肌が立ちましたよ!」

1974年4月8日、午後9時7分。5万3775人が総立ちで時空を超える打球を追った。ルースが引退した1935年から38年間、誰にも挑戦を許さないままメジャーに君臨してきた「714」が遂にその座をあけわたした。「隣の記者の声も聞こえないほど球場はハイボルテージの歓声に包まれました」。表情をあまり変えないバーンズ氏が目を見開いた。

当時の映像を見ると、興奮した若い数人のファンがベースを回るアーロンとともに走ってホームインしている。しかし、チームは低迷期にあり、アトランタが燃えたのはこの日だけ。翌日から、元のガランとした光景に戻った。

「1試合6ドル50セント(当時レート約1730円)のバットボーイも広報での仕事もお金では買えないものでしたからね。寂しい球場だなんて感じたことは一度もなかったですよ、本当に」

ブレークを取る間際の言葉に余韻が残った――。(後編に続く)

○著者プロフィール

木崎英夫(きざき・ひでお)

1983年早大卒。1995年の野茂英雄の大リーグデビューから取材を続ける在米スポーツジャーナリスト。日刊スポーツや通信社の通信員を務め、2019年からFull-Countの現地記者として活動中。日本では電波媒体で11年間活動。その実績を生かし、2004年には年間最多安打記録を更新したイチローの偉業達成の瞬間を現地・シアトルからニッポン放送でライブ実況を果たす。元メジャーリーガーの大塚晶則氏の半生を描いた『約束のマウンド』(双葉社)では企画・構成を担当。東海大相模高野球部OB。シアトル在住。

(木崎英夫 / Hideo Kizaki)

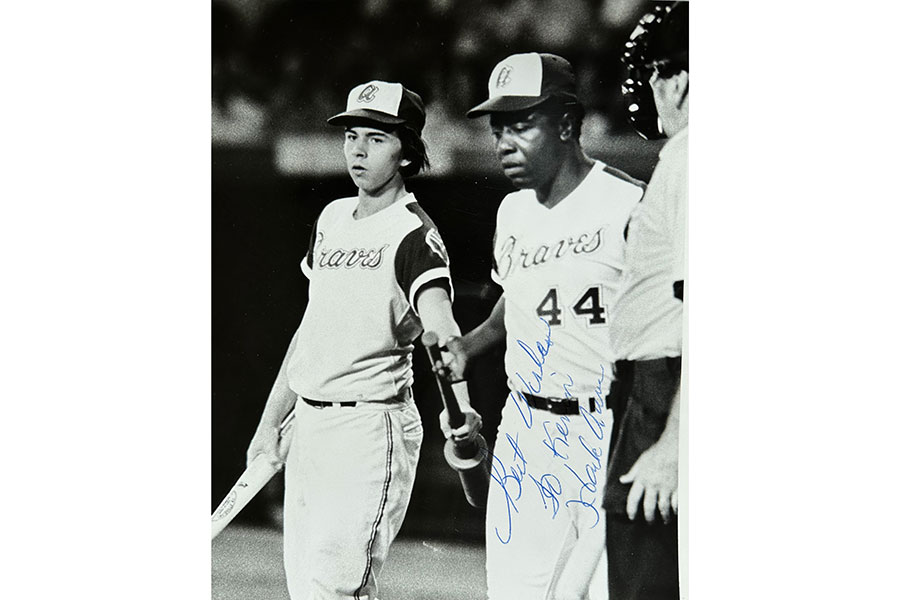

ハンク・アーロン(右)とバットボーイを務めるケビン・バーンズ氏【写真:バーンズ氏提供】

ハンク・アーロン(右)とバットボーイを務めるケビン・バーンズ氏【写真:バーンズ氏提供】