大学侍Jはなぜ米国に勝てた? 窮地で敢えて直球多投…方針転換で冒した“リスク”

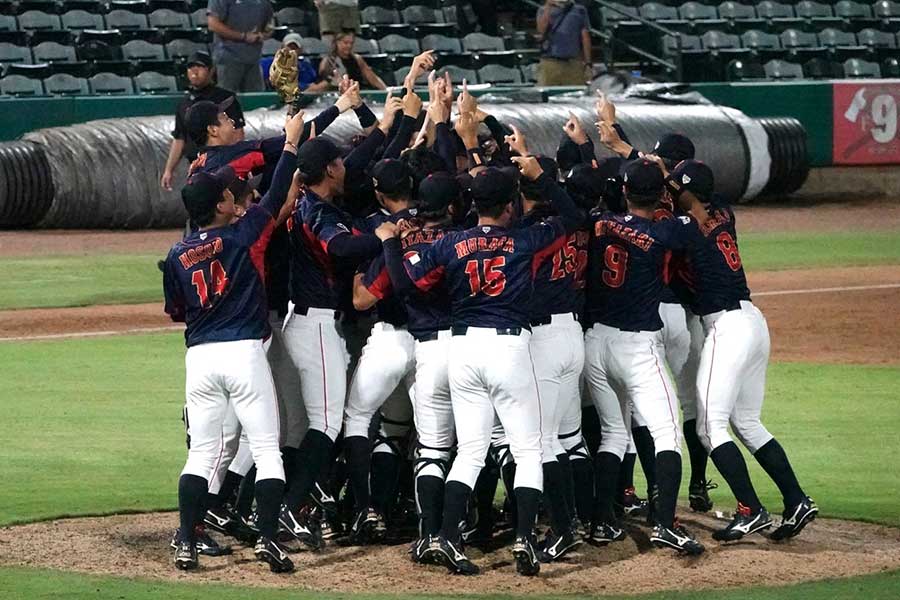

2007年以来、日米大学野球史上2度目の敵地優勝を果たした侍ジャパン

第44回日米大学野球選手権(米ノースカロライナ州、サウスカロライナ州)を制した大学日本代表「侍ジャパン」が15日に帰国し、羽田国際空港で優勝会見を行った。敵地での優勝は2007年以来、史上2度目の快挙。練習環境やグラウンドも普段と違う中、なぜ勝ち越すことができたのか。そこには王手をかけられて迎えた第4戦からの方針転換があった。

帰国後すぐに行われた優勝会見。大久保哲也監督と他5人の選手は充実感に満ち溢れていた。大久保監督は「チーム全員、『アメリカでの優勝』を合言葉にやってきましたので。それが達成してうれしいの一言です」とほほを緩ませた。第5戦までもつれ込んだ優勝の行方。安堵の表情も見られた。

7日(日本時間8日)の第1戦は5-1で勝利し、幸先の良いスタートを切ったが、第2戦、第3戦と落とし、一気に王手をかけられた。後がなくなった侍ジャパンが使ったのは、強気の“方針転換”。「高めのボール球でカウントをとって、空振りをとって。最後は低めの落とす球。こういった配球を4戦目、5戦目でできたのはよかったかな」。今までは避けてきた直球の多投だった。

細野は初登板終了後「力のなさを感じた」と直球対応の差を痛感

米国代表は大会前、直球にめっぽう強いと言われてきた。第2戦では、2番手で登板した細野晴希投手(東洋大)はその直球を打ち込まれ、1死しか奪えずにマウンドを降りた。その日の試合後、細野は「初見であれだけ打ち込まれたのは初めて。力を込めた真っすぐだったので。それをはじき返されたのは、力のなさを感じました」と直球への対応に日本との差を感じていた。しかしその後、米国打線の傾向を見ると、高めのボール球に手を出すシーンも多かった。第4戦からは全5試合でスタメンマスクをかぶった進藤勇也捕手(上武大)が1ストライクから高めを要求する場面が多くなった。

大会のMVPに輝いた下村海翔投手(青学大)は、第1戦で5回6安打1失点と抑え込んだが、「困ったら低めは通用しない。低めでは勝負できないのかな」と感じていたという。大会通じて一番印象に残ったというジャック・カグリオーン内野手から浴びたソロは低めのフォークをとらえられていた。「4戦目からは高めを意図的に投げたことが、いい結果につながった」と振り返る。

初登板こそ苦しんだ細野も第4戦ではワンポイントでカグリオーンを抑えると、2勝2敗の第5戦は先発登板し、6回途中2失点の好投を見せた。「日本だったら空振りしそうな低めの変化球がアメリカでは手が届く。逆に高めの球は多少ボールでも振ってくれる。カウントの取り方が日本とは逆だったのかな」と考察する。

速い球に強いと言われていた米国打線に敢えて使った直球。リスクを承知の上での攻めた采配と、それをこなした侍投手陣の技術力が、逆転優勝を呼び込んでいた。

(川村虎大 / Kodai Kawamura)